Einteilung des diabetischen Fuß-Syndroms (Reike 1996)

- Diabetischer Fuß mit Neuropathie und Infektion (48 %)

- diabetische Polyneuropathie

- Verletzung des Fußes an druckexponierter Stelle

- Bakterielle Superinfektion

- Diabetischer Fuß mit peripherer arterieller Verschlußkrankheit (29 %)

- Ischämisch-gangränöser Fuß

- Makroangiopathie

- Akrale Gangrän

- Neuropathisch-makroangiopathischer Fuß (24 %)

- Mischform aus beiden Gruppen

Der nachfolgende Fallbericht zeigt exemplarisch den Verlauf eines Patienten mit diabetischem Fußsyndrom, der an beiden Füßen unter einem chronischen plantaren Vorfuß-Ulcus litt.

Von einem niedergelassen Orthopäden wurde dieser Patient einem spezialisierten orthopädisch belegärztlich tätigen Fußchirurgen zugewiesen, als der Patient bereits eine Infektion des rechten Vorfußes entwickelt hatte.

Fallbericht

Ein zum Zeitpunkt der Erstbehandlung 54jähriger seit Typ 2 Diabetiker mit einer 11jährigen Diabetesanamnese seit 10 Jahren mit Insulin behandelt und an beiden Füßen bestehendem planterem Ulcus seit 8 Jahren stellte sich in der Praxis mit einer Rötung und Schwellung des rechten Vorfußes vor. Es bestand eine Sezernierung plantar und dorsal am rechten Fuß. Der linke Fuß zeigte eine ausgeprägte Vorfußdeformität mit Hallux valgus Syndrom und plantarer Hyperkeratose bei Krallenzehen-Syndrom. Es bestanden Zeichen der Bakterämie Fieber Leukocytose und hoher Blutsenkung. Die Fußpulse waren beidseits gut palpabel. Es bestand beidseits eine senisibilitätsgestörte Fußsohle bei ausgeprägter diabetischer peripherer Polyneuropathie. Orthopädische Schuhe mit diabetes-adaptierten Einlagen trug er seit etwa 6 Jahren.

Notfallmäßig wurde die partielle interne Amputation von dorsal, die lokale Excision mit Debridement des plantaren Ulcus re. Drainage und primärem dorsalen Wundverschluß vorgenommen. Diese zeitnahe Operation führte bezeichnenderweise zu einer brieflichen Auseinandersetzung mit dem allgemeinchirurgischen Leiter der operativen Abteilung des Krankenhauses über die Notwendigkeit der Operation außerhalb der Regel-OP-Zeiten. Unter i.v. Antibiotikagabe sistierte die Sekretion aus dem plantaren Ulcus nach 3 Tagen. Am 14. postoperativen Tag konnten die Fäden bei primärer Wundheilung der dorsalen Inzisionswunde gezogen werden. Der 80 km entfernt wohnende Patient konnte 21 Tage nach diesem Eingriff versorgt mit einem Interimsschuh auf der rechten Seite und dem schon zuvor getragenen orthopädischen Schuh mit diabetes-angepasster Einlage nach Hause entlassen werden.

Die weitere orthopädieschuhtechnische Versorgung erfolgte durch einen anerkannten Meisterbetrieb.

Im gleichen Jahr kam es am Tag vor Weihnachten zur Schwellung und vermehrten Sekretion ohne Zeichen eines Weichteilinfektes und fehlenden allgemeinen Entzündungszeichen, weshalb der Patient stationär aufgenommen und, nach Rückgang der Schwellung, 3 Tage später erneut am rechten Fuß operiert wurde. Es fand sich eine Infraktion des 3. Metatarsaleköpfchens mit umgebendem Hämatom.

Bei fraglich infizierten Verhältnissen wurde eine partielle M3 Resektion und eine Resektion der Grundphalanxbasis M3 vorgenommen. Auf darüberhinausgehende Resektionen wurde in Anbetracht der möglichen Infektion verzichtet. Auch hier kam es innerhalb von 4 Tagen zum baldigen Abheilen der Wunde und im weiteren Verlauf zum Verschluß des plantaren Ulcus. Die Entlassung des Patienten erfolgte 14 Tage nach der 2. OP. Trotz optimaler orthopädischer Schuhversorgung kam es innerhalb von 1 Jahr nicht zur Ausheilung des Ulcus auf der linken Seite.

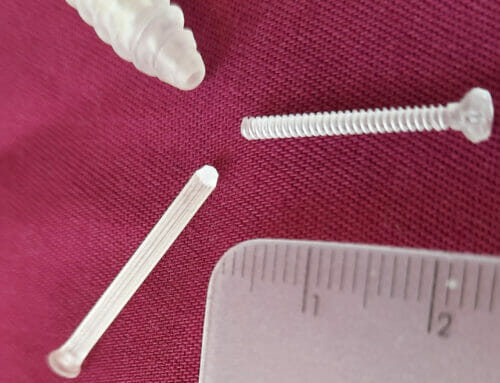

2 Wochen später wurde nun die geplante Rekonstruktion des deformierten linken Vorfußes vorgenommen mit Krallenzehen-Syndrom luxierten Metatarso-phalangeal Gelenken, plantarer therapiersistenter Hyperkeratose mit minimal sezernierendem plantarem Ulcus., Metatarsus primus varus und überlangem gekrümmten Großzeh (Hallux interphalangeus). Bei der Operation wurden durchgeführt: eine verkürzende Scarf-Osteotomie, eine distale Weichteilrekonstruktion, eine verkürzende Akin Osteotomie und über eine quere dorsale Inzision der verlängernde Extensorensehnentransfer Brevis auf Longus, die Reposition der Metatarsophalangeal-Gelenke und verkürzende Weilosteotomien 2 – 4 unter Resektion eines Knochencylinders und eine medialisierende verkürzende Weilosteotomie

5. Zum Schutz vor unkontrollierter Überlastung wurde dieser Fuß bei asensibler Fußsohle bei diabetischer Polyneuropathie im Unterschenkelgips für 6 Wochen nachbehandelt, worauf bei normaler Sensibilität verzichtet wird und Patienten sofort in einem Verbandsschh mit steifer Sohle unter Vollbelastung mobilisiert werden. Bei primärer Wundheilung mit Ausnahme einer kleinen gering sezernierenden Wundheilungsstörung auf dem Fußrücken bei erheblichem Ödem des gesamten Fußes konnte der Patient mit trockener Operationswunde am 17. postoperativen Tag nach Hause entlassen werden. 3 Monate nach der Operation konnte der Patient als Koch wieder arbeiten. 4 Monate später kam es nach einer medizischen Fußpflegesitzung mit Manipulation am Großzehennagel zu einer sich rasch unter den ganzen Großzehennagel ausbreitenden eitrigen Entzündung, die die Entfernung des Nagels notwendig machte. Das dystrophe Nagelregenerat sollte zu einem späteren Zeitpunkt evtl. noch excidiert werden.

1 Jahr später unterzog sich der Patient einer weiteren, jetzt dritten Operation des rechten Fußes. Die Haut unter dem 4. Metatarsale Köpfchen zeigte trotz optimalem Schuh und Einlage Zeichen der lokalen Überlastung und die Unterbringung des überlappenden Großzehen bereitete Schwierigkeiten im Schuh.

Bei dieser Operation wurde eine Resektion der Metatarsale 4 und 5 längenadaptiert an 2 und 3 vorgenommen und zusätzlich eine massive Verkürzung des 1. Strahls mit Fusionierung des Grundphalanxköpfchen 1 an das gekürzte Metatarsale 1. Die eingebrachte kleine DC-Platte führte zu einer zusätzlichen Volumenvermehrung bei den durch die Verkürzung gestauchten Weichteilen. Glücklicherweise heilte auch diese Operationswunde. Die Metallentfernung dieser Plattte ist vorgesehen, da es zu einer Prominenz bei abnehmender Weichteilschwellung und möglichen Druckläsion kommen könnte.

3 Monate nach diesem 3 Eingriff am rechten Fuß mit Arthrodese des Metatarsophalnagealgelenkes 1 rechts war der Patient wieder als Koch arbeitsfähig.

Offensichtlich ist, dass die primäre Rekonstruktion auf der linken Seite im Sinne der Prävention eines infizierten plantaren Ulcus und zur Ausheilung des plantaren Ulcus große Vorteile im Vergleich zum Verlauf auf der rechten Seite zeigt. Der rechte Fuß konnte nur durch zwar fußerhaltende aber intern amputierende Chirurgie gerettet werden. Dieser günstige Verlauf auf der linken Seite mit rekonstruierender gelenkerhaltender Operationstechnik macht Hoffnung, daß auch anderen Diabetikern zukünftig mit frühzeitiger rekonstruktiver Chirurgie geholfen werden kann.

Die allgemein verbreitete Meinung: „Chirurgie am diabetischen Fuß am besten nie” und wenn, dann erst bei drohender oder manifester Infektion sollte überdacht werden.

Diskussion

In den USA wurde 1990 das Ziel ins Auge gefaßt bis zum Jahr 2000 die Amputationsrate beim Diabetiker um 40 % zu senken.

Hansen (2000) berichtet, dass er durch frühe Intervention und prophylaktische Operationen vor Auftreten eines Ulcus die Amputationsrate um 80 % senken konnte. Auch der Patient mit einer Makroangiopathie muß heute nicht mehr der Amputation ausgeliefert werden. Gefäßrekonstruktive Eingriffe erreichen eine ausreichende Vaskularisierung, so daß rekonstruktive Chirurgie auch am Fuß ermöglicht wird und Makroamputationen in einigen Fällen vermieden werden kann. Fußdeformitäten sollten gerade beim Diabetiker früh korrigiert werden unabhängig davon ob die Deformität Diabetes induziert ist oder nicht. (Hansen 2000). Gerade diese Füße sollten nicht in speziellen Schuhen oder Orthesen konserviert werden bis auch diese Maßnahmen nicht mehr ausreichend sind. Die St. Vincent Declaration gab 1989 für Europa die Forderung mit auf den Weg, die Amputationsfrequenz von 34 % bei Patienten mit DFS um 50% zu reduzieren. Wetz 1999 stellt in seinem Vorwort zum Sonderheft Diabetes fest, daß die St. Vincent Deklaration in Deutschland nicht umgesetzt wurde. Standl und Stiegler stellen 1996 sogar einen Anstieg der Amputationsrate in Deutschland fest.

10 Milliarden DM werden für die Behandlung des Diabetes und seiner Folgeerkrankungen in der Bundesrepublik pro Jahr ausgegeben (Hauner 1992). Gemäß einer schwedischen Studie entfallen 30% aller Kosten der Diabetestherapie auf die Behandlung des diabetischen Fußes. Dahmen (1997) beziffert die direkten Behandlungskosten für Deutschland auf mindestens 1 Milliarde DM. 5 % der Diabetiker erleiden ein diabetisches Fußsyndrom. Bei mehr als 34 % kommt es zu einer Amputation. Bei lang bestehendem Diabetes liegt das Amputationsrisiko bei 50 % (Levy 1991). 50 % der amputierten Patienten sterben innerhalb von 3 Jahren nach der Amputation (Frykberg R. 1991).

Diese Daten sollten Politiker und die Verantwortlichen der Kostenträger nötigen, zusätzliche Gelder für die Prävention, die Qualitätskontrolle und begleitende medizinische Forschung bereit zu stellen. Breit angelegte Studien müssen finanziert werden, damit diese Missstände wissenschaftlich kontrolliert verbessert werden können. Bestehende Diabetes-Ambulanzen, die therapeutisch und präventiv tätig sind, sind ein reines finanzielles Zuschußunternehmen von großen Klinken, die diese unter dem zunehmenden finanziellen Rationierungsdruck zukünftig einstellen müssen.

Der Schlüssel zum Erfolg in der Betreuung des Diabetikers ist die Erstellung eines interdisziplinären Behandlungskonzeptes. Hierzu bedarf es, dass alle Beteiligten im therapeutischen Team von den Möglichkeiten der anderen Therapeuten wissen. Hierzu tragen Veranstaltungen bei, wie „München 2000 Der diabetische Fuß” und das interdisziplinäre Kolloquium für Fußerkrankungen München, Veranstaltungen die Internisten, Endokrinologen, Diabetologen, Hausärzte, medizinische Fußpfleger, orthopädische Schuhmachermeister und Techniker, Orthopäden und Chirurgen, Gefäßchirurgen, plastische Chirurgen, Neurologen, Dermatologen in einer Veranstaltung zum Erfahrungsaustausch zusammenbringen.

Der vorliegende Fall zeigt sehr eindrücklich wie schnell ein chronisches Ulcus durch gelenkerhaltende rekonstruktive Chirurgie dauerhaft zur Ausheilung gebracht werden konnte. 1992 hat Weil in Europa mit seiner Form der gelenkerhaltenden rekonstruktiven Vorfußchiurgie völlig neue Möglichkeiten erschlossen. Einerseits wird der erste Strahl verkürzt und lateralisiert durch die verkürzende lateralisierende Scarf-Osteotomie. Zusätzlich wird auch eine überlange, nach lateral gekrümmte Großzehe durch eine verkürzende varisierende Akin-Osteotomie so korrigert, dass die Großzehe durch begleitende Sehnenversetzungen des Flexor hallucis brevis Adduktor hallucis und Abduktorhallucis und vor allem auch der meist stark verkürzten und lataralisierten Extensor hallucis im ersten Metatarso-Phalangeal-Gelenk rebalanciert ist. Die Metatarso-Phalangeal Gelenke 2 – 5 werden durch schräg verlaufende, zur Belastungsfläche parallele Doppelosteotomien, nach proximal versetzt und primär belastungsstabil verschraubt. Begleitend werden auch hier Sehnenverlängerungen und Versetzungen vorgenommen, so daß in den meisten Fälllen auf eine percutane Drahtfixierung verzichtet werden kann, wodurch ein Eintrittsort für Infektionen vermieden wird. Diese primär stabile Rekonstruktion erlaubt es, diese Technik auch bei dem neuropathisch geschädigten Fuß einzusetzen. Der fehlende schmerzbedingte Schutzmechanismus birgt natürlich die Gefahr der Überbelastung in sich und des Ausbrechens der fixierenden Schrauben.

Ganz im Gegenteil zur verbreiteten Meinung, daß der Diabetiker eine schlechte Heilungspotenz aufweist, zeigt sich hier eine ganz besonders intensive Kallus und Knochenneubildung, die im Vergleich zum Normalverlauf als überschießend bezeichnet werden kann.

Der rechte Fuß, der primär erst im Stadium der Osteitis in die Behandlung kam, konnte durch partielle interne Amputation erhalten werden. Im infektfreien Stadium wurde dann zur Verbesserung der Fußform und zur verbesserten orthopädischen Schuhversorgung eine verkürzende Arthrodese des 1. Strahls bei massiven Hallux valgus vorgenommen zusammen mit der internen Resektion vom Metatarsale 4 und 5. Starke Überlastungen der plantaren Haut hatten eine baldige Ulceration angekündigt, so daß hier vorbeugend die Verbesserung der Biomechanik des Vorfußes vorgenommen wurde.

Dieses Beispiel zeigt eindrücklich die Vorteile der zeitgerechten Rekonstruktion beim linken Fuß, die einerseits das chronische Ulcus zur Ausheilung brachte und eine drohende Infektion des plantaren Ulcus vorbeugte. Sicher bedürfen beide Füße der weiteren Überwachung und der fachgerechten orthopädischen Schuhversorgung. Der Patient ist jetzt wieder vollzeitig als Koch tätig mit einem diabetesgerechten orthopädischen Maßschuh mit diabetesangepaßter, weichdämpfend bettender Einlage (Seeßle).

Sicher läßt sich dieses Vorgehen nicht auf jeden Patienten übertragen, jedoch sollte es dazu auffordern, rechtzeitig den Diabetiker mit Fußfehlstellung einem geschulten Orthopäden oder Unfallchirurgen vorzustellen mit der Fragestellung ob eine operativen Korrektur durchgeführt werden sollte.

Selbstverständlich sollte es für die Kostenträger sein, diese präventiven Maßnahmen außerhalb des Budgets zu bezahlen, die Qualitätskontrolle für diese und natürlich auch jede andere Therapieform durchzuführen und zu finanzieren.

Ansprechpartner

ORTHOPÄDIE ZENTRUM ARABELLAPARK MÜNCHEN

Dr. Christian Kinast und Kollegen

Englschalkinger Str. 12, D-81925 München

Email: info[at]oza-m.de

www.oza-m.de

Literatur

- Chantelau, E. Das Syndrom des diabetischen Fußes Neue diagnostische und therapeutische Aspekte Diabetes und Stoffwechsel 1 1992 18- 23

- Dahmen H. C. Das diabetische Fußsyndrom und seine Risiken : Amputation, Behinderung, hohe Folgekosten Gesundheitswesen 1997; 59: 566-568

- Diabetes care and research in Europe The St.vincent Declaration G.Ital.Diabetol.10 suppl 1990 143-144

- Frykberg, R. Diabetic Foot Ulcerations in : Frykberg R. ( ed ) : The high risk foot in Diabetes melitus p 151 Churchill Livingston 1991

- Hauner , H. Erkennen wir den Typ II Diabetes rechtzeitig? DMW 117 1992 , 835 – 840

- Hansen, S. Reconstructive Surgery of the Foot Lipincott 2000

- Levy, L.A. Epidemiologie and Prevention of diabetic foot disease Ulcerations in : Frykberg R. ( ed ) : The high risk foot in Diabetes mellitus 23 -31 Churchill Livingston 1991

- Reike H. Das diabetische Fußsyndrom Sm Verlagsgesellschaft Gräfelfing 1996

- Standl E., Stiegler H. Mangelnder Erfolg bei der Reduktion von Amputationen bei Diabetikern in Deutschland in Berger M. Trautner ch. Hrsg. Die forderung von St. Vincent- Stand 1996 in Deutschland Kirchheim : Mainz 1996 73-793 Monate nach rekonstruktiver Chirurgie links, durchbaute stabile Osteotomien